KV331 Audio「SynthMaster」を使い倒す講座の第2回です。

今回はボイスアーキテクチャーの設定を見てみます。

「SynthMaster」に興味はあるけど、中身はあまり知らないという方は、前回の「使い方の基本」をお読みください。

「SynthMaster」は、「オシレーター/モジュレーター」「フィルター」「モジュレーションソース」「エフェクト」の各モジュールを連結して音づくりを進めます。

そのうちの「モジュレーションソース」以外の基本的なモジュールの並びを設定するのが、アーキテクチャーセクションになります。

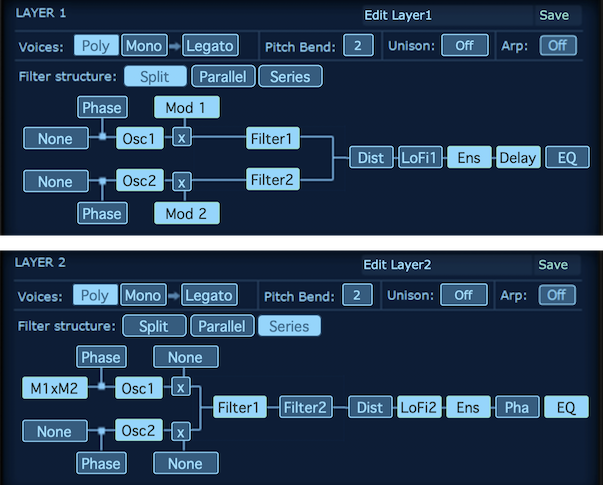

なお「SynthMaster」はデフォルトで、2レイヤー構造のシンセサイザーです。このボイスアーキテクチャーをふたつ、レイヤーした音づくりがおこなえます。

具体的な解説に入る前に、レイヤーについても簡単に説明しておきましょう。

SynthMasterのレイヤー構造

「SynthMaster」のレイヤー1およびレイヤー2は、まったく同じ構造をしています。2台のシンセサイザーでひとつの音が構成されていると考えてもらってOKです。

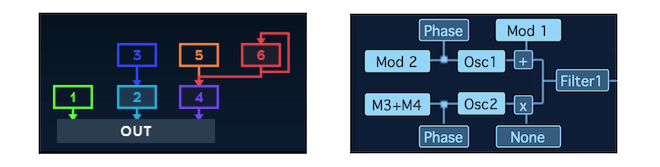

たとえばこんなふうに、エフェクターも含め、完全に異なるアーキテクチャーをふたつ重ねた音づくりが可能なわけです。

ただし「SynthMaster」の場合、1レイヤーだけでも相当に凝った音づくりが可能です。プリセットを眺めてもわかるように、2レイヤーを使った音色の方が少なかったりしますね。レイヤー2は必要に応じて使えばよいでしょう。

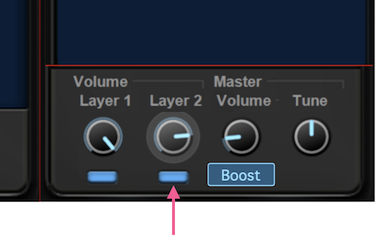

なお、レイヤーは操作画面左下のパネルで、オン/オフの操作ができます。

ここがオフなら、そのレイヤーは使われていません。

プリセットをさがしているときなど構成が素早くわかるので、音づくりの参考になるかと思います。

レーヤーの切り替え

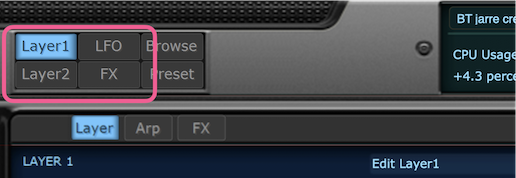

レイヤーに関する操作は、操作画面左上のパネルでおこないます。

エディットするレイヤーは[Layer1][Layer2]ボタンで切り替えます。

ボタンを押すとそれぞれのレイヤー操作画面に変わるので、そこでパラメータを設定していきます。

で、ちょっとわかりにくいのが、[LFO]ボタンと[FX]ボタンでしょうか。

それぞれは、「Global LFO」と「Global FX」の設定画面に切り替わります。

Global LFOについて

「SynthMaster」にはレイヤー毎に設定できるLFOが2基、用意されています。

これらは「Voice LFO」または「VLFO」と呼ばれます。

これとは別に、レイヤー1/2で共通に使えるLFOが4基あります。

これが「Global LFO」です。「SLFO」とも呼ばれています(Synthの「S」です。なぜ「G」にしなかったのか……)。

で、[LFO]ボタンを押すと、こんな操作画面になります。

ここで設定できるのが「Global LFO」の4基になります。

表示がただの「LFO1〜4」だったり、無駄に波形表示が大きかったりして逆にとまどいますが、気にしないでください。ちなみにこの画面では「Voice LFO」はエディットできません。

「Voice LFO」「Global LFO」については、「モジュレーションソース」の回でまとめて解説する予定です。

Global FXについて

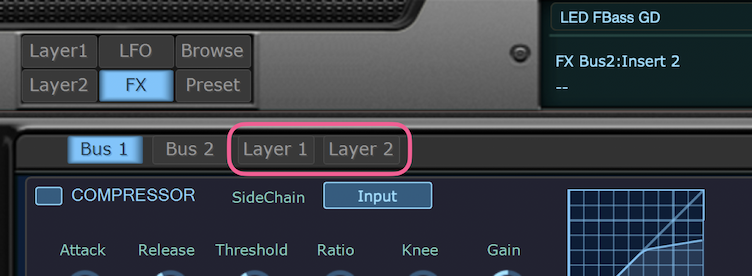

[FX]ボタンは、「Global FX」を編集できます。「Global FX」は、レイヤー1、2で共通に作用するエフェクトです(レイヤーに付属するエフェクトの方は「Layer FX」と呼ばれます)。

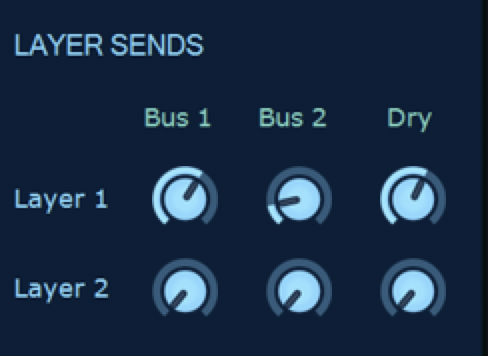

「Global FX」は、ミキサーのエフェクトセンドバスと同じような構造になっていて、レイヤー1および2からのセンド量を調整できます。

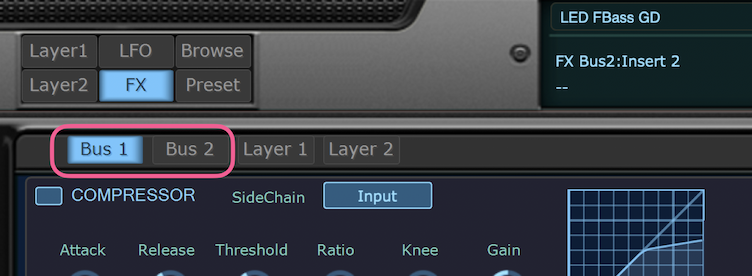

操作画面は、こんな感じです。

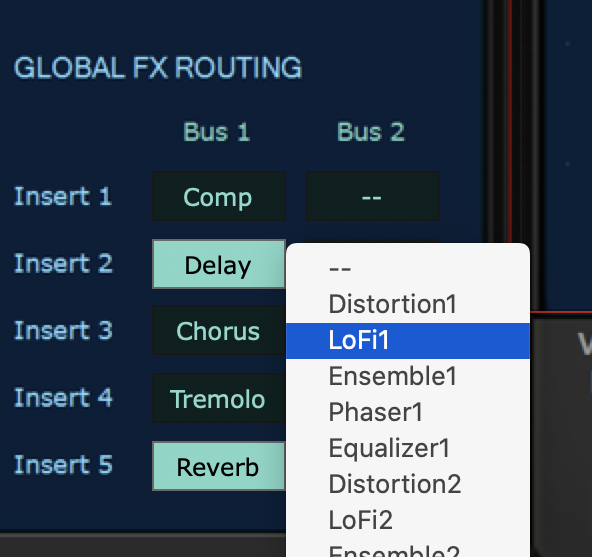

エフェクトバスは2個用意されていて、それぞれ5つのエフェクトをインサートできます。

各エフェクトの設定は、画面上部の[Bus 1][Bus 2]タブを切り替えておこないます。

エフェクトのミックスバランスは、「LAYER SENDS」で調整します。

「Bus1」「Bus2」が各エフェクトバスへのセンド、「Dry」がそれぞれのレイヤーの元音のレベルです。

エフェクトのルーティングは「GLOBAL FX ROUTING」で設定します。

スロットを左クリックでオン/オフ、クリックしたままドラッグでエフェクトモジュールの入れ替え、右クリックからのプルダウンメニューでエフェクトの選択がおこなえます。

で、画面をよく見るとわかるのですが、レイヤー毎に設定する「Layer FX」(レイヤーエフェクト)もここで操作できちゃいます(「LFO」では「Voice LFO」は操作できないのに……)。

操作系が統一されていないのは混乱の原因にもなりますが、まぁエフェクトはエフェクトで一括操作したい感じではあるので、気持ちはわからなくもありません。

で、いろいろやれることが多い「SynthMaster」ではあるので、「Layer FX」と「Global FX」は必要に応じて使い分けるようなスタンスで扱うのがよいでしょうか。

個人的には「Layer FX」は音づくりのパラメーターのひとつとして、「Global FX」は最終的な補正用に、という使い方がよいかと思います。

アーキテクチャーセクション

では、アーキテクチャーセクションを見ていきます。

ここには、[Layer](各レイヤーの設定)、[Arp](アルペジエイターの設定)、[FX](レイヤーエフェクトの設定)の、3個のタブがあります。

以下は[Layer]タブを選択した画面です。

ここで、マウスクリックで各モジュールをオン/オフしつつ、ボイスアーキテクチャーを設定していきます。また、エフェクトのみ、マウスでつかんでルーティングの入れ替えができます。

詳しい操作は後述しますが、とりあえず下段のノブ群に注目してください。

「Glide」「Volume」「Pan」「Pitch」はわかるかと思いますが、残りいくつか、何に使うんだろうというパラメーターが並んでいます。このへん、少し説明しておきす。

まず「Velocity – Error」から。

これはMIDIのノートデータを受け取ったとき、そのヴェロシティに対して故意にランダム値を追加するパラメータです。設定は0〜127。ここを操作することによって、ちょっとした「ばらつき」を加味できます。

シーケンスデータがかっちりとしすぎていて気になる場合など、少しだけ足してみるとよいかもしれません。

そして、残りの4つ。

これらは「Unison」に関連したパラメータです。

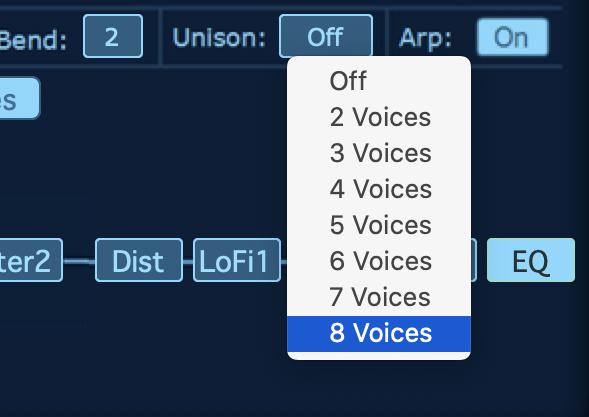

「Unison」は、同一設定のボイスを重ねて鳴らして音に厚みを出すモードです。分厚いベース音やリード音をつくりたいときなどに有効ですね。最大で8ボイスまで重ねられます。

このとき、各ボイスの任意のパラメータをずらして音に揺らぎや厚みを加えるのが、「Velocity」「Detune」「Cutoff」「Pan」の、各「Spread」設定です。

「Unison」は、いわゆるポリフォニックシンセの「ユニゾンモード」と同等です。あらかじめ「Polyphony」で、必要なボイス数を確保しておきましょう。当然CPUパワーも必要になります。

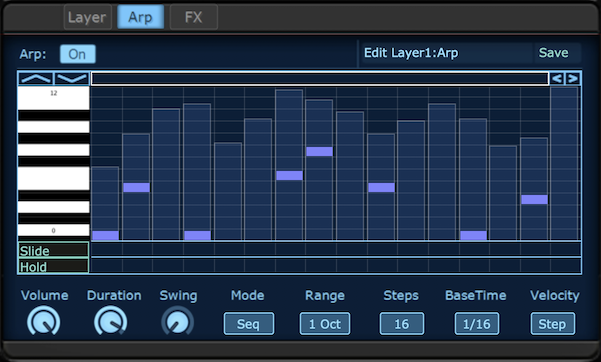

Arpタブ

残り、駆け足で見ていきます。

[Arp]は、アルペジエーターの設定です。

「SynthMaster」は、プリセット毎に多彩にカスタマイズできるアルペジエーターが設定できます。

以下の画面は、「Sequencer」モードのものです。

縦のバーが「Volume」、バーの横幅が「Length」、グリッドに置かれたマーカーが「Note」です

「Volume」と「Length」の設定は、横/縦の線をマウスカーソルでドラッグ(「Volume」はマウスホイールでも設定可)、「Note」はマウスクリックでオン/オフしていきます(「Note」はポリフォニック設定も可)。

普通のアルペジエーターモードも、もちろん充実しています。

FXタブ

[FX]タブでは、カレントで操作しているレイヤーの「Layer FX」を設定できます。

操作は「Global FX」セクションと同じような感じですが、パラメータが表示されるのはカレントで選択されているエフェクトのみになります。

なお、ここでも各モジュールのオン/オフとルーティングが設定可能です。

オシレーターのルーティング

さて、ここから本番です。

[Layer]タブの画面で、オシレーターのルーティングを設定してみましょう。

「SynthMaster」は、1レイヤーにつき2つの「オシレーター」が用意されたシンセサイザーです。

オシレーターのオン/オフは、[Osc1]および[Osc2]ボタン(トグル)で設定できます。

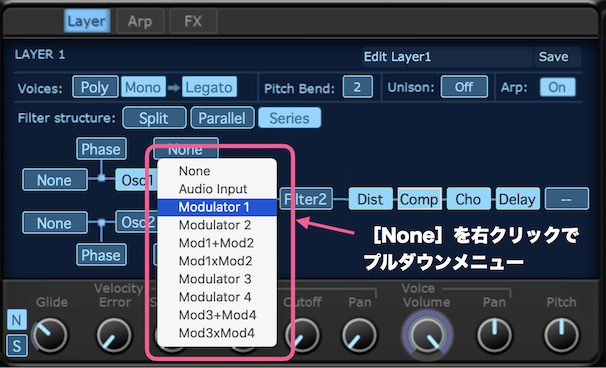

あとは4箇所ある[None]の部分に、必要に応じて4つの「モジュレーター」を配置していけば完了です。

なお、モジュレーターは、オシレーターの前段に配置するか、後段に配置するかで働きが変わってきます。

Phase modulationとFrequency Modulation

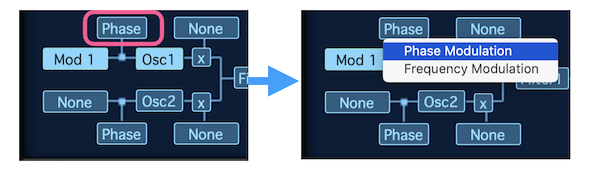

前段に配置した場合は、オシレーターの[Phase](波形)もしくは[Freq](音程)に対してモジュレーションがかけられます。

切り替えは、プルダウンメニューでおこないます。

[Phase]は位相変調です。波形読み出しの位相に対してモジュレーションをかけます。ここでオシレーター、モジュレーターそれぞれにサイン波をアサインすれば、いわゆるFM音源になります。「PhaseなのにFM?」とちょっと名前がまぎらわしいですが、くわしくはWikipedioaのFM音源の項を参照してください。

ついでにこちらも。

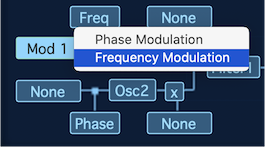

対して[Freq]は、オシレーターのピッチに対してモジュレーションをかけます。

音程を揺らすわけですね。

LFO(ロー・フリケンシー・オシレーター)波形でピッチをモジュレーションすると音程がゆっくりと上下するビブラートになりますが、モジュレーターはオシレーターと同じ可聴域の波形を出力します。つまり、超高速ビブラートになるわけです。激しく歪んだ音が簡単につくれます。

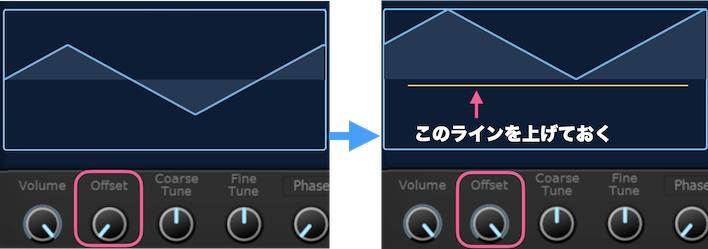

なお、「Frequency Modulation」を使うときは、モジュレーターの波形オフセット値をマックス(数値的には「1」)まで上げておいてください。これで、アナログシンセと同様のピッチモジュレーションになります。

AM変調

オシレーターの後段にモジュレーターを配置した場合は、いわゆる「AM(Amplitube Modulation)」になります。オシレーターからアウトプットされる波形の「振幅(音量)」に対してのモジュレーションになるわけです。

アナログシンセでは、よく「リングモジュレーション」と呼ばれていたりしますが、AMとリングモジュレーションは微妙に違います。

「SynthMaster」では、リングモジュレーションはモジュレーター側の波形オフセットを「0」、AMの場合は「1」にしてください。

この状態で「Coarse Tune」(モジュレーター側のピッチ)をいじってやれば、おなじみのモジュレーションサウンドがでてきます。

モジュレーターをオシレーターとして使う

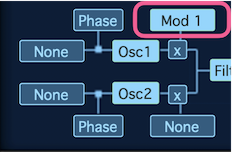

もともとモジュレーターはモジュレーション専用に用意されたモジュールでしたが、バージョンアップにより、オシレーターとしても使えるようになりました。

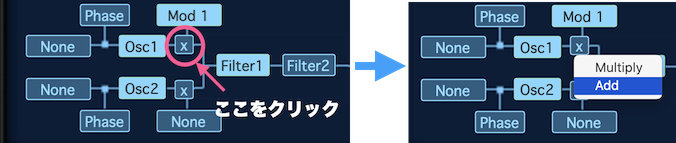

オシレーターとモジュールをつなぐジョイントを左クリックして、プルダウンメニューで「Add」に切り替えます。

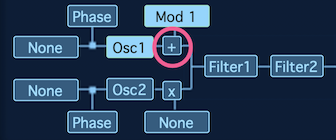

ジョイント部分が「X」から「+」になりました。これで[Mod1]が、オシレーターとして機能します。

なお、モジュレーターの出力はオシレーターの「Volume」に接続されます。そのため、モジュレーター側の「Volume」はオシレーターへのミックスバランスとして機能します。サブオシレーターのような感覚ですね。

FMオシレーターの設定

「SynthMaster」のFM音源は、オシレータとモジュレーターの組み合わせで実現します。DXシリーズの完全再現とはさすがにいきませんが、FMシンセシスの知識は音づくりには充分応用できます。

FM音源は、先に説明した「Phase Modulation」を使用します。

で、いろいろ工夫すれば、結構こったアルゴリズムがつくれます。例えば……

なんちゃってアルゴリズム26番ですね。ちょっと無理やり感はありますが、こういう工夫も「SynthMaster」の楽しさのひとつです。

フィルターのルーティング

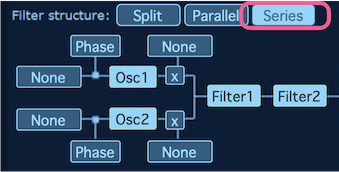

オシレーターから出た波形はフィルターで加工することになります。「SynthMaster」にはフィルターが2基あり、そのルーティングを設定するのが「Filter structure」です。

接続パターンは3つ用意されてます。

[Series]

もっともオーソドックスなパターンで、2つのフィルターを直列に接続します。

[Filter 1]にハイパス、[Filter 2]にローパスを設定すれば、Roland系のフィルターになりますね。

使うフィルターがひとつでよければ、片方をクリックしてオフにすれば問題ありません。

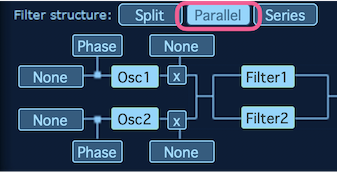

[Parallel]

パラレル接続では、[Osc1]と[Osc2]のサウンドは一回ひとつにまとめられたのち、2つの異なるフィルターに割り振られます。

シリーズ接続は「減算」したサウンドを「さらに減算」という「削り出していく」ような音づくりになりますが、こちらでは、同じサウンドソースを元に異なる音づくりをした上でもう一度「ミックスする」という、「加算」のフローが最後に加わることになります。

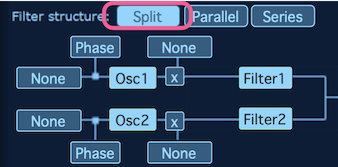

[Split]

[Osc1]と[Osc2]それぞれにひとつづつ、フィルターを接続したルーティングです。

独立した二系統のサウンドをつくって、ミックスすることができます。

エフェクターのルーティング

最後にエフェクターのルーティングを見てみます。

以下の枠で囲った部分で、設定の変更がおこなえます。

左クリックでのオン/オフは、オシレーターやフィルターのモジュールと同じですが、エフェクトの場合はここでエフェクトモジュールの選択と入れ替えもおこなえます。

エフェクトの選択

モジュールの上で右クリックでプルダウンメニューが表示されます。このメニューで使用するエフェクトを選択します。

注意点がひとつ。「SynthMaster」では、同じエフェクトを複数同時に配置することはできません。

ただし、[Compressor1][Compressor2]のようにナンバーがついているエフェクトは、それぞれ個別に扱われます。つまり、ナンバーつきのエフェクトに限り、二重掛けが可能になる仕組みです。

エフェクトの入れ替え

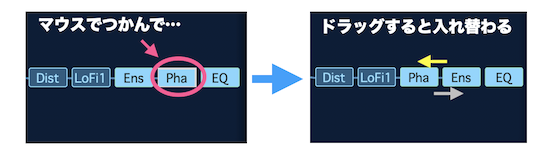

エフェクトは、マウスでモジュールをドラッグして入れ替えることができます。

ルーティングの変更は「Global FX」や[FX]タブの設定画面からでも可能ですが、音づくりの段階では[Layer]タブ画面で操作するのが直感的でわかりやすいかもしれません。

以上が、「SynthMaster」のレイヤーでのアーキテクチャーの設定です。

これでやっと、音づくりの前段階が整いました。まだまだ道のりは長いです。

次回はいよいよ、オシレーターセクションの設定に入ります。

(※次回につづく)