FM音源講座の第4回です。

前回までは2オペレーターにしぼって、FM音源の基礎とエンベロープを説明してきました。今回からは、いよいよ他のオペレーターも解禁します。

で、ここで登場するのが「アルゴリズム」になります。

FM音源の成り立ち

Wikipediaにもあるように、FM音源はスタンフォード大学のジョン・チャウニング博士を中心に開発された音源理論です。そのライセンスを受けたヤマハ社により、ピアノスタイルの「GS1」、ステージキーボードスタイルの「GS2」、廉価版の「CE」シリーズ、そしてシンセサイザー界に(音的にも価格的にも)大きな衝撃をあたえた「DX7」と、次々と商品化されていきました。

「理論」である音源方式をいかに「商品」としてパッケージングするか、複雑な「演算」をどうやって使いやすい「道具」に仕立てるかという段階で、相当な試行錯誤があったものと思われます。その過程で生まれたのが「アルゴリズム」でしょう。

ということで、アルゴリズム(と、あとで説明する「フィードバック」)は、ヤマハ社が開発した技術になります。

DX7の登場

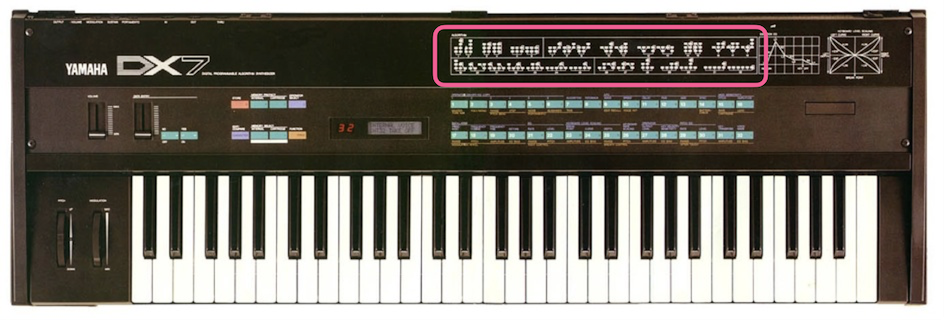

さて「DX7」です。

その出音はもちろんですが、ルックスも衝撃的。

たった1本のデータスライダーと、かわりにたくさんのパステルカラーのボタンが「アナログシンセとは違うんだぞ」的な未来感を醸し出しています。

いま見ても独特の存在感がありますね。

なかでも一際目立っているのが、パネル上に印刷された32個のアルゴリズム表です。

自身が「デジタル音源」であることをパネルに描かれた「絵」だけで、ここまで的確に表現しているシンセサイザーは、ほかに思い浮かびません。

そしてこの「アルゴリズム」こそが、FM音源の音づくりの根幹でもあります。

では、FM音源のアルゴリズムについて、少し解説していきます。

アルゴリズムについて

アルゴリズムとは、日本語にすれば「計算方法」とか「答えを導き出すための手順」とかに訳されるコンピュータ用語です。

「DX7」の場合でも、同じ意味にとって大丈夫。

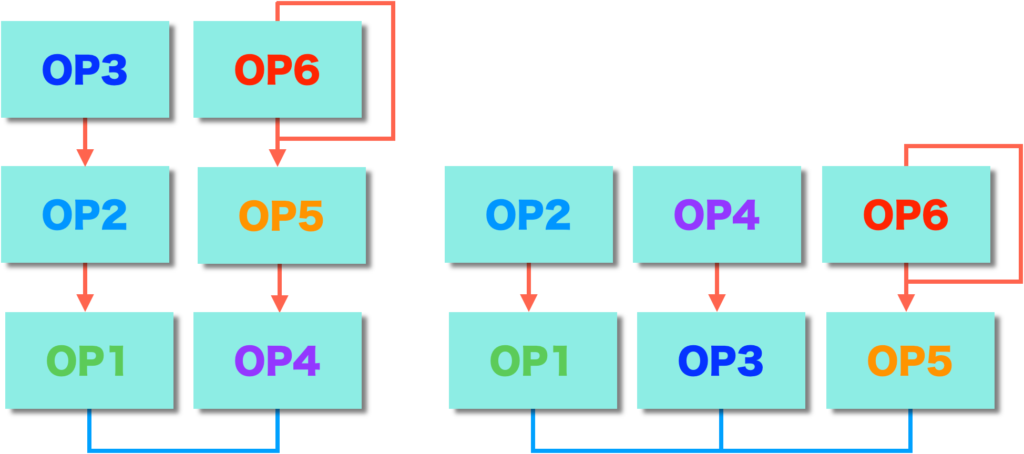

この場合の「答え」とは、ずばり「音色」です。そして、その答えを導き出すための「計算方法」が「アルゴリズム」として、6オペレータ機では「32通り」用意されているわけです。

さて、シンセサイザーなのに計算?っていう疑問もあるかと思いますが(アナログシンセの「回路」だって立派に計算式に則ってできてます)、とりあえずそのあたりから見ていきましょう。

音づくりの演算

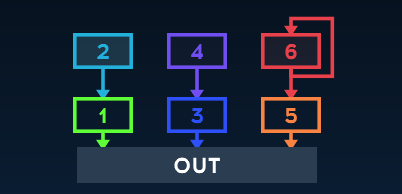

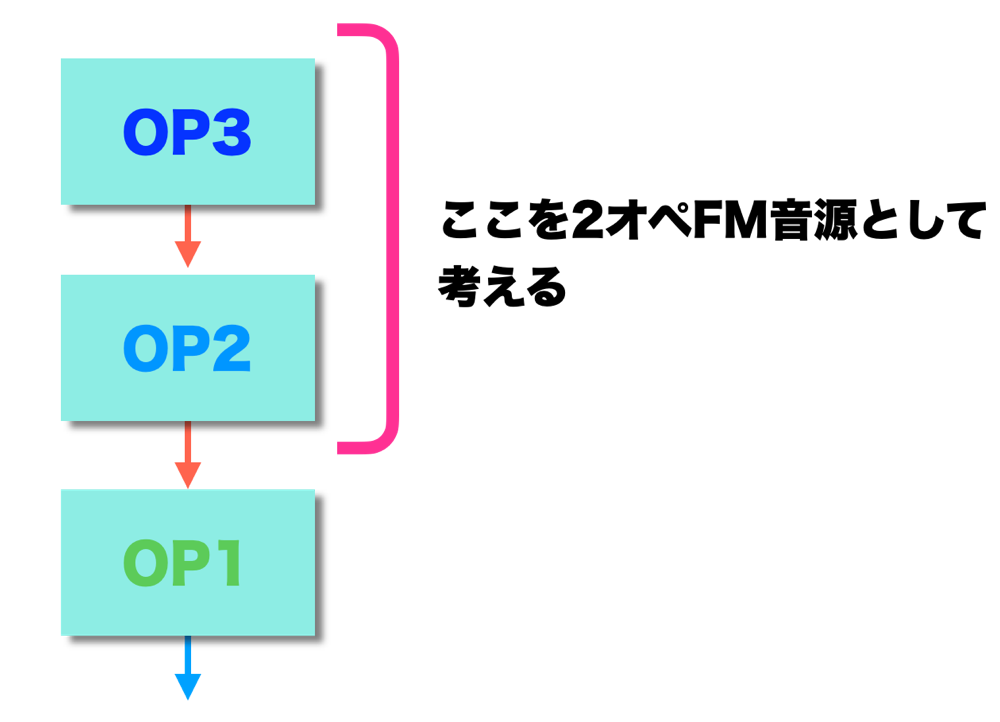

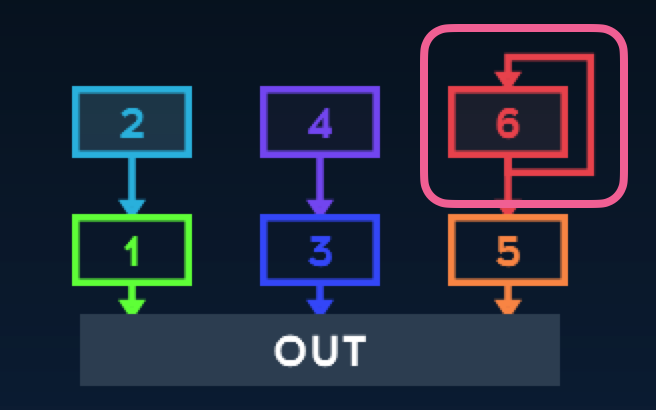

まず、前回まで魔法の言葉のように唱えてきた、アルゴリズム「5番」です。

「OP1」と「OP2」の関係が、キャリアとモジュレータ、つまりFM音源の基本中の基本、2オペレーターのかたちです。出てくる波形は、FM音源理論に基づいた「関数」から求められる「積」となります。計算式についてはWikipediaを参照してもらうとして、ここでは(少し乱暴ですが)とりあえず「掛け算」としておきましょう。

で、残りの4つのオペレーターも同様に、二段重ねの2オペレーター音源を構成しています。

ということでこのアルゴリズムの出音は……

ものすごく簡単にいうと、2オペFM音源のシンセサイザー3台を並べた「足し算」になります。

たとえば、同系統の音を三つならべてデチューンすれば、ぶ厚い音がつくれます。

オクターブ重ねにしてもよいでしょう。

それぞれまったく異なる3台のシンセサイザーと考えて、3つの音色をレイヤーした音づくりも可能です。

また、音色の構成を「アタック成分」「高音成分」「低音成分」と分解して、それらを合成する感覚で音づくりを進めるやり方もあります。

これらが、アルゴリズム「5番」に適した音づくりとなります。

このようにFM音源では、「どのような目的で音をつくるか?」に応じて、アルゴリズムを選択していくわけです。

広がりの「横」と、深みの「縦」

音の出口となる「キャリア」の数は、足し算のバリエーションになります。

つまりキャリアの数が多いアルゴリズムを選択すれば、音色に「横の幅の広がり」を持たせることができます。

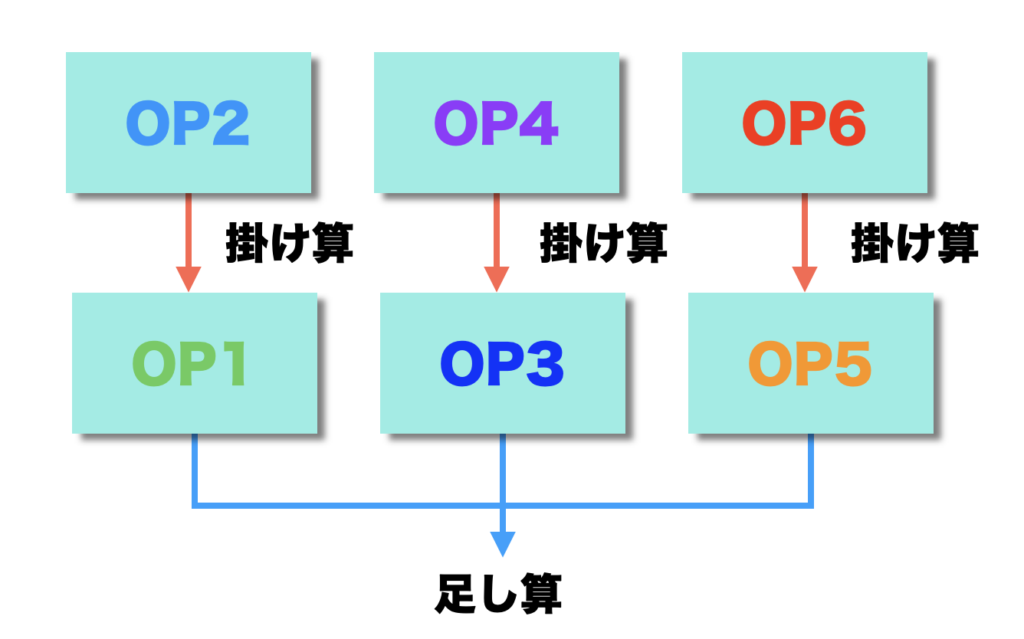

では、モジュレーターの数が多い、縦積みのアルゴリズムはどうでしょうか?

アルゴリズム「3番」、左側の「OP1」〜「OP3」の部分を見てください。

この部分だけ見ると、3オペレーターのFM音源になります。

掛け算にあたる部分が、2オペレーター時よりもひとつ増えてますね。これで出音の予想が幾何級数的にむずかしくなるのが、FM音源の特徴だったりします。FM音源が難解といわれる一因でもあります。

で、ここでパニックになってしまわないよう、基本に立ち返って2オペで考えてみます。

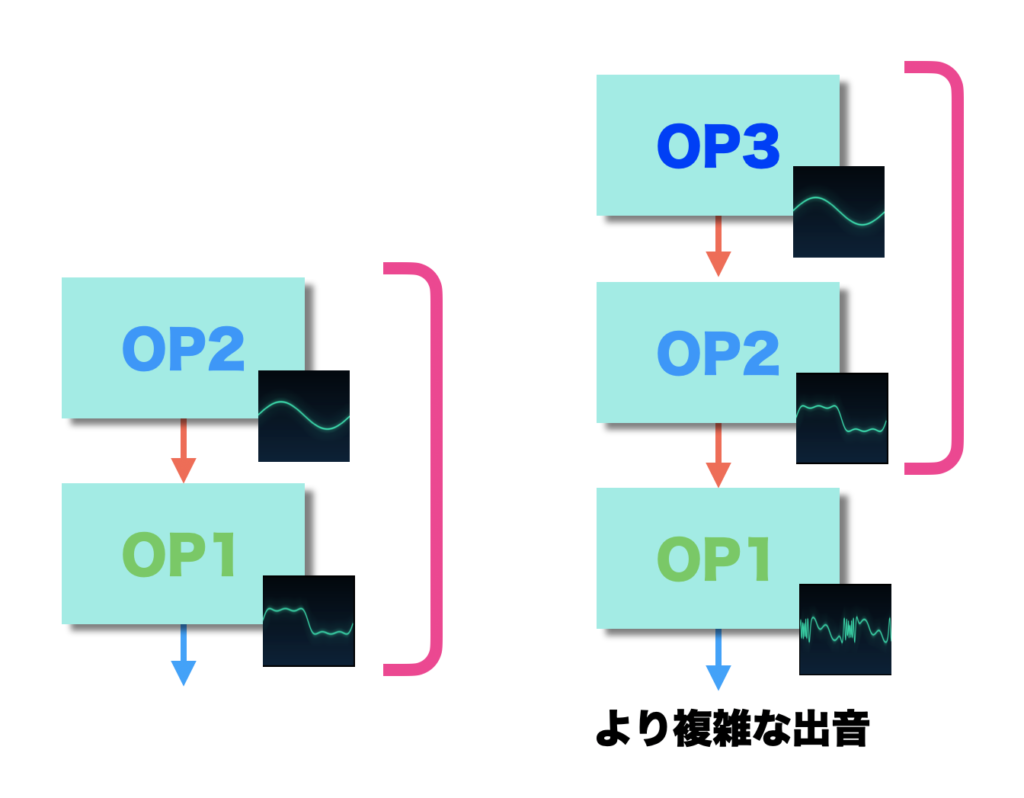

上段にあたる「OP2」と「OP3」を、2オペレーターのFM音源として見てみましょう。

なにもしないままだと「OP2」の出力は、ただの正弦波です。

そこで「OP2」と「OP3」のレシオ比を「1:2」にしてモジューレーションレベルを上げてみます。そうすると「OP2」から出力される形は、矩形波に近いかたちとなります。

モジュレーターを2段重ねにすることで、正弦波以外の波形でモジュレーションがおこなえるようになりました。とうぜん「OP1」から出てくる音の波形も、正弦波同士ではつくれない複雑さになります。

さらに各オペレーターにはエンベロープジェネレーターも装備されています。波形変化に時間的変化も加わり、より複雑な音色をつくり込むことができるわけです。

このように縦に長いアルゴリズムは、足し算だけでは表現できない、波形自体の「変化の深さ」が制御可能になります。

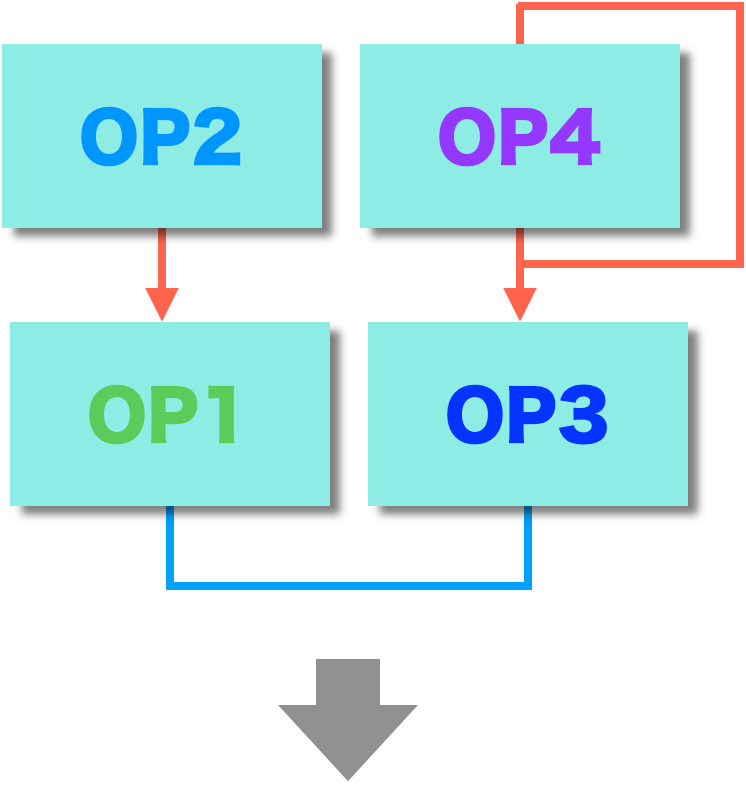

4オペ機と6オペ機

ちなみに4オペ機と6オペ機を比べると……

6オペ機の方が単純にオペレーターが多いので、縦にも横にも、音づくりの自由度が広がります。

ただその分、設定しなければいけないパラメータも増えるわけです。

そうなるとやはり、割り切った音づくりが可能な4オペ機の方が入門用には向いてるかなぁとは思います。

FM音源の入門用に「reface DX」は、悪くない選択かもしれません。

フィードバックについて

ここでちょっと横道になりますが「フィードバック」についても触れておきます。

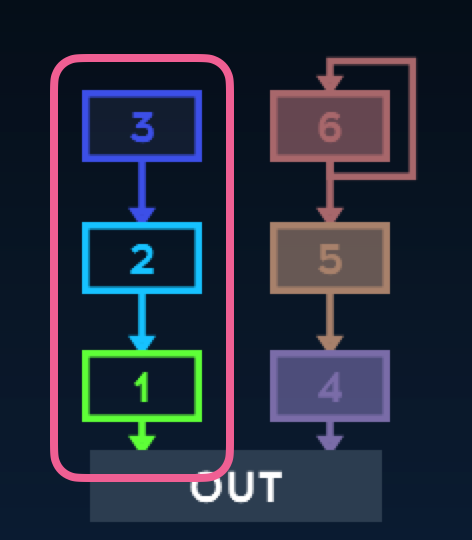

アルゴリズム「5番」の、「OP5」と「OP6」を見てください。

「OP6」を囲うような枠がありますね。

これは「フィードバック」と呼ばれる機能をあらわしています。

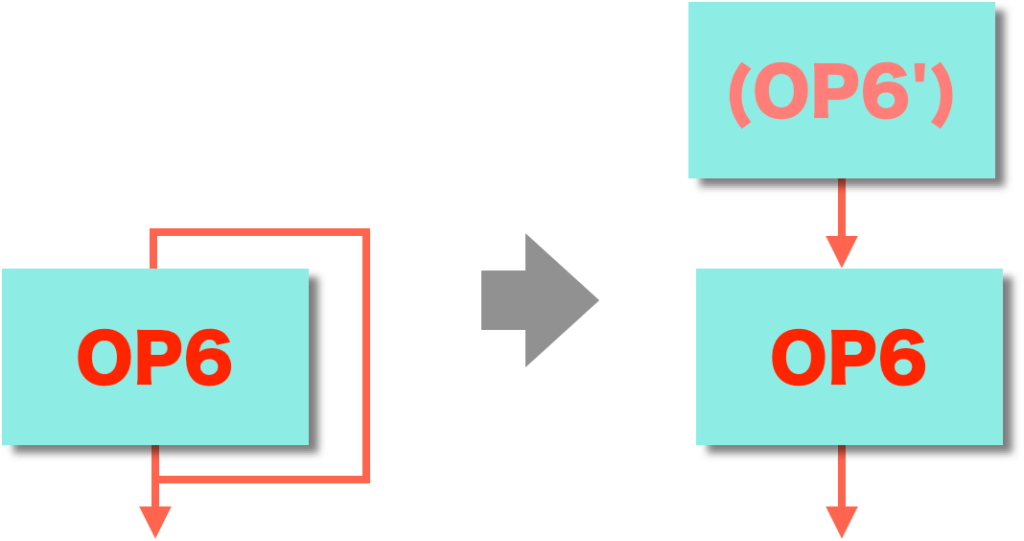

フィードバックは、オペレーターが自分の出力で自分自身をモジュレーションする機能です。

図にするとこんな感じ。

1オペレーターなのに、簡易2オペFM音源のできあがりです。

フィードバックはオペレーターがひとつだけでも可能です。ただし設定できるパラメータは「フィードバックレベル」だけ。それでも、オペレーター単体でFM変調がおこなえるわけですから、全体としてもリソースの節約になります。

フィードバックの応用

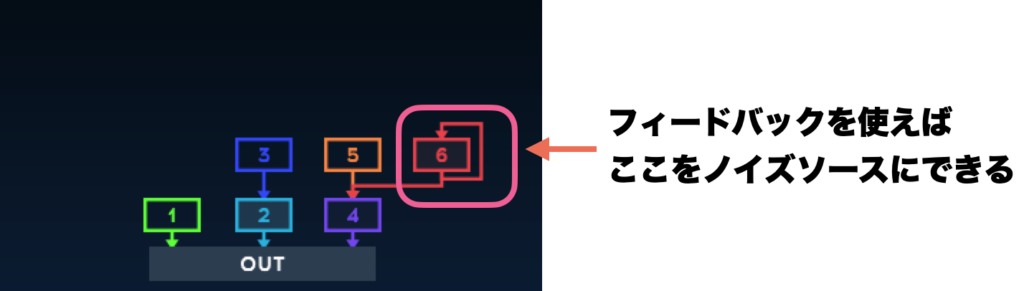

また、フィードバックレベルを目一杯上げると、出力は「ノイズ」になります。

つまり、フィードバックが配置されたモジュレーターは、ノイズとしてモジュレーションソースに使えるわけです。

フィードバックがアルゴリズムのどこに組み込まれているのかを理解して使いこなせれば、音づくりの強力な武器となります。

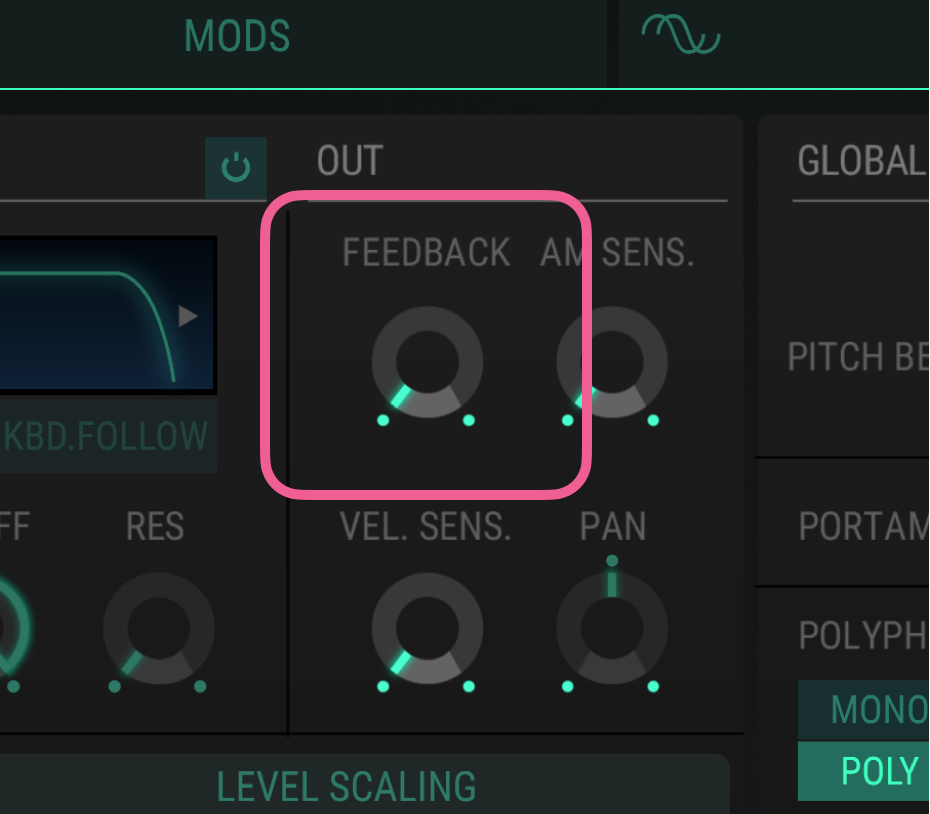

「DX7 V」でフィードバックを有効にするには、以下のパラメータを操作してください。

※じつは「DX7 V」のフィードバックは、すべてのオペレーターで機能します(「reface DX」も同様です)。実機の「DX7」より拡張されている機能ですが、説明をシンプルにするため、ここでは割愛しています。

さて、今回はアルゴリズムについて、横並びのキャリアと縦積みのオペレーターの役割を中心に解説してみました。まずは基本といったところでしょうか。

では、次回は応用編。

音を「要素」に分解して考える方法と、「アルゴリズムの選び方」について、もう少し踏み込んでみたいと思います。

(※次回につづく)